山梨県庁にスタートアップ・経営支援課が誕生して、まもなく2年。「汗をかく行政」を合言葉に、誘致から資金調達、起業支援や成長加速サポートまで、各領域を横断して奔走する様々な支援事業を展開しています。

2025年秋には、県下発のスタートアップ支援拠点が誕生予定。全国にさまざまな支援拠点が生まれる中、山梨の支援拠点はどんな場所であるべきなのでしょうか。

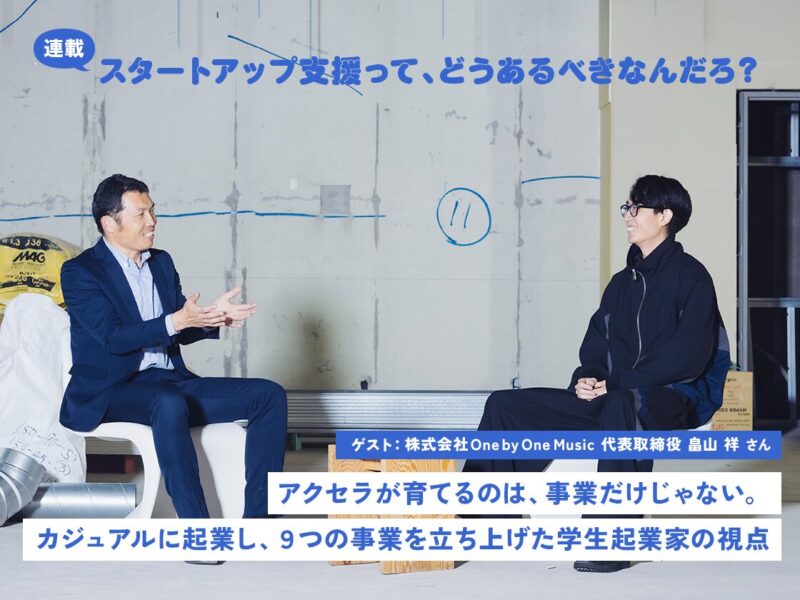

連載「スタートアップ支援って、どうあるべきなんだろ?」は、この問いのヒントを探る企画。山梨県スタートアップ・経営支援課が、毎回ゲストをお招きし、建設途中の工事現場で「あーでもない、こーでもない」と対話を重ねていきます。

今回は、「すべての人が時空を超えて働ける世界へ」をミッションに現場仕事の遠隔化に取り組む技術者集団・株式会社ジザイエ代表取締役CEOの中川純希さんが登場。「資金調達サポート事業」の出資を受けたスタートアップの立場から、山梨で事業展開をすることや、スタートアップ支援について、思うままに語ってもらいました。

東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野アドバイザー。東京大学工学部卒業、同大学院工学系研究科修士課程修了。米ワシントン大学留学中はサービスロボティクスを研究。リクルートホールディングスで複数プロジェクトを立ち上げ後、CtoCスマホアプリ企業を共同創業。JST ERATO 稲見自在化身体プロジェクトでは研究推進主任として産学連携や知財管理を推進。2022年11月ジザイエを共同創業し「すべての人が時空を超えて働ける世界へ」を掲げ新産業創出を目指す。

東京都 あきる野市出身。徴税や農政部、県土整備部など、さまざまな部署を経験後、2023年に新設されたスタートアップ・経営支援課へ。「汗かく行政」をスローガンに掲げ、スタートアップ企業への伴走支援に取り組んでいる。

脳疾患による長期入院を経験して

さっそくですが、ジザイエさんの事業内容について改めて聞かせてもらえますか?

我々の会社が目指しているのは「全ての人が時空を超えて働ける世界をつくる」ことです。さまざまなことが起こる「現場」の仕事に対して、遠隔地にいながら働けるようにする技術を開発しています。

一般的な“オフィスワーカー”の遠隔(リモート)ではなく、いわゆる“ブルーカラーワーカー”や“エッセンシャルワーカー”と呼ばれる方々の遠隔化ですね。そのテーマに至ったきっかけはなんだったのでしょう?

僕は2015年に東京大学の修士課程を修了するまで、ロボット工学を専門とする研究室に所属していました。そこでは、ロボットに関する知見を活かして、介護士の技能を解析したり、脳性麻痺を持つ子どもたちのリハビリテーションを支援するゲームアプリの開発などに携わっていました。同じ研究室の隣の研究チームで、建機の遠隔操作をはじめとするロボットを動かすためのアルゴリズムの開発などをしていて、ディスカッションする機会がたくさんあったんです。

研究者時代にも様々なプロダクトの開発に携わっていたんですね。

その後、社会人になってから、ご縁をいただいて東京大学先端科学技術研究センターの稲見研究室に所属することになりました。稲見研ではさまざまな最先端技術を駆使して、より高度に、自由自在に建機の遠隔操作をするにはどのような技術が必要かを研究するプロジェクトをやっていて、僕はPMとして参画していました。

ここで改めて遠隔操作技術に関わるようになったんですね。

プロジェクトがちょうど折り返しに差し掛かった頃に、コロナのパンデミックが起こり、ZOOMやTeamsが急速に普及。遠隔化技術が世の中的な注目を集め、当たり前になりました。一方で、”エッセンシャルワーカー”や“ブルーカラーワーカー”といった「現場」に行かなければいけない仕事の存在や、その重要性、働き方の問題にも注目が集まりました。そういった社会的背景もきっかけのひとつですね。

なるほど。「現場」で働く人たちの安全性や働き方の問題にも貢献できると考えたのですね。

一番大きな理由となったのは、私自身が脳梗塞になって入院生活を経験したことです。脳外科病棟で1ヶ月ほど過ごしたのですが、そこにはおそらくずっと入院されているだろうという方や、それまでの仕事に戻れない状態になってしまった方もいて。仮にその方がパソコン1台で働けるような仕事ならまだなんとかなるかもしれませんが、現場に出る仕事をされていた方だと、一切仕事ができなくなってしまって、社会との接点がなくなってしまう。そういう状況を目の当たりにして、「仕事ができる」のも当たり前じゃないと痛感しました。

脳外科病棟で目の当たりにしたことが原体験というか、大きなきっかけになったのですね。

はい。それと、入院生活を通して僕自身の考え方も変わり、人生の有限性を強く意識するようになったんです。自分の人生はもっと先が長いと思っていたけれど、案外限られた時間しかないのかもしれない。それならば、自分が残りの時間でできることは何かと考えた時に、せっかく深く研究し、関わってきた技術があって、社会課題がそこにあるのなら……と、始めたことが今につながっています。

育ててきた「種」

ジザイエさんの技術のユニークさについて、もうちょっと教えてもらえますか?

遠隔操作、まるで身体の一部であるかのように自由自在にロボットやドローン、建設機械などを操作する技術のことを稲見研究室の稲見教授は「自在化技術」や「自在化身体技術」と呼んでいました。

「自在化身体技術」はさまざまな技術の複合体なのですが、稲見研でさまざまな研究を社会実装している時に、特に僕自身がビジネス的にも社会的にもまず足元で重要になると思ったのがエッジ処理と呼ばれるもので、いかにデータ量の大きな映像データを、エッジ側(現場で操作される機械や端末の側)で圧縮して軽くし、通信網に乗せるかという課題でした。かなり大きな映像データをいかに圧縮するか。それをプロジェクトの後半2年ほどかけて、草の根活動のように展開していました。

正直、こういう領域は論文になりにくいですから、研究者たちはあまり興味を持たないんです。でもこれって絶対必要になるよね?ということで、僕自身が集めてきたエンジニアでトライし続けました。

その技術が、結果的に今のジザイエのコアな技術になっているということですね。

実は海外に類似するサービスはあったんです。でも、技術はブラックボックスになっていてチューニングできない。分かりやすくいうと、ビデオ会議ツールに必要な映像圧縮技術と、遠隔操作・遠隔就労のために必要な映像圧縮技術は違うということです。だから、遠隔操作・遠隔就労向けに最適化し、実装しているというのが我々の技術の大事なところです。

どちらかというと「マーケットがあって」とか、「ニーズがあって」というスタートアップと対話することが多く、シーズドリブンのスタートアップの方に出会うことが少なかったのですが、シーズドリブンで事業を展開していく時に、事業に確信を持てるポイントがあるのでしょうか?

うーん、やはりニーズドリブンで進めるより、圧倒的に難しいと感じています。やっぱりシーズありきなので、すべての会社に僕らのシーズが刺さるわけではないという大前提がありますから。ただ、刺さるところにはものすごく刺さるという側面もある。それで、刺さる要素をもうちょっと紐解いてみると、我々でいえば、研究開発の部門を持っている大手など、技術を評価できるような企業に最初は刺さっていたというように思います。

遠隔技術って難しい技術だけど、応用範囲が広いと僕は思っていて。例えば県内企業の人手不足の課題に対しても有益かなと思いますし、その汎用性の高さが大きな強みになりえると感じています。

僕らはシーズありきのスタートアップで、最初に持っていたのはプロダクトではなく、シーズだけだった。そこから技術(シーズ)だけでも評価をいただける会社さんに出会えたことで、うまく共創しながらプロダクト化を実現することができました。今、そのプロダクトがちょうどできたタイミングです。

これからより広範に、いろんな業種で使ってもらうことができる状態になってきたということですね。

はい。とはいえ、企業さんとお話しするときには単なる売り込みにならないようにということを意識しています。基本的には僕らが得意なスタイルでもある「共創」のかたちを取りたい。それぞれの企業の経済合理性を成り立たせるようなソリューションを一緒に考えていけることが理想だと思っています。

ほかではあり得ない、できごと

私と中川さんが初めて出会ったのは、山梨中央銀行主催のイベントでしたよね。

そうですね。2024年7月だったと記憶しています。

中川さんがちょうど登壇されていて、私が聴衆にいた。そこで中川さんの事業を聞いて、「日建」という地雷除去機をつくっている県内企業との親和性を感じたんです。地雷除去機の遠隔操作を可能にできれば、コックピットで操作する人の安全性を守れる、と。ところで中川さんはどうしてあのイベントにいらっしゃったのですか?

山梨中央銀行の折居さんとご縁があったのです。我々のシード・アーリー期にVCである「15th Rock」に投資いただいていて。折居さんはちょうど「15th Rock」に出向していらっしゃって黎明期にお世話になりました。だから、折居さんの頼みとあらば、我々も無碍にできませんので、何もわからない中、甲府を訪れました(笑)。仕事で訪れるというのは、それが初めてでした。

そこからスピーディに「資金調達サポート事業」に徐々にシフトしていきましたね。

そうですね。当初は森田さんにご紹介いただいた「日建」との連携を一番期待値高く取り組んでいました。でも、ほかにも農業や工場など、山梨県の産業のいろんなところでニーズがあることを感じていました。

「資金調達サポート事業」というのは、山梨県がVCを認定して、その認定VCが出資を決めたスタートアップに対して、山梨県も県として2000万円を上限に出資する支援事業です。出資するだけではなく、その後の伴走支援がある点もユニークなポイントだと思っています。

ジザイエさんは認定VCのクリアポイントはもちろん、審査会でのピッチも素晴らしかった。とくに、「すでに県内企業5、6社との商談が進んでいます。こんなことは他の自治体ではあり得ません」と仰っていたことが印象的で、嬉しかったのを覚えています。

あははは、本当ですよ。

そこにはどんな要因があると思いますか? イベントのテーマがよかったのか、イベントを訪れている人や会場全体との相性がマッチしたのか……

うーん、山梨県全体からそういうエネルギーを感じますよ。確かに僕らは2024年の7月に甲府市のイベントに折井さんの頼みで登壇をした。でも、そんなことは他の自治体でもたくさんあるんです。いろんな自治体で同じことをやっている。ただ、ここまでつながっているのは山梨県だけなんです。

僕らはスタートアップなので、短期間のうちにいかに事業成長させて投資家にリターンを返すのかが至上命令。なので、いかに早く関係性を構築して、うまく共創し、事業成長につなげていけるかが唯一の判断軸なんです。そういう中で、山梨県はイベントの後の立ち上がりがすごくスムーズだったんですよ。

なるほど。

ジザイエは他の自治体に対しても同様に、フラットにやっているので、多分すごいのは山梨県だと思うんですよね。正直イベントも、僕はふらっと行っただけなんですけど、「じゃあまたこの後に会社に来てよ」と会場で声をかけていただいたり、終了後に社長からお電話いただいたり。こんなスピード感で進んでいくことってほかではありません。

ネクストアクションが早かったということですね。

そうですね。それをブリッジしてくださっているのはもしかしたら山梨県かもしれないし、山梨中央銀行かもしれない。それはさておき、動いてくださるかたがたくさんいらっしゃるというのは他の地方自治体との圧倒的な違いですね。

僕ら単独ではできない動き

もう一つポイントだな、と感じているのは、社長さんと直接会話ができること。イベントに社長さんが直々に出て来て質問してもらえるというのは、スタートアップとしても嬉しいです。

経営層に直接話しかけるというのは大事ですよね。

はい、企業の規模に関係なく最後にお話しにいかなきゃいけないのはやっぱり社長なんです。ということを考えると、いきなり社長にいけるというのは、いい。距離の近さは山梨の魅力ですよね。

我々が今、ジザイエの事業支援として動いているのが防衛産業へのアプローチ。重機の遠隔操作を兵器に当ててみたらどうかということです。攻撃ではなく、兵士の命を守ることを目的として。

森田さんが提案してくださることって、いわゆるVCが見立てている領域の見立てとかなり近いんですよね。それだけ感度が高いということですし、本当に驚かされます。

そういう経緯で、今、県の方で防衛産業に対してアプローチをかける資料にジザイエさんを載せています。正直はじめはもっと簡単に考えていたんですよ。防衛施設庁に直接行って、話をすればいいや、と。しかし、どうやら周辺を取材していくと、それは無理だと。防衛施設庁に関わるには、防衛施設庁と関連のある一部上場企業にその技術が採用されていないといけないことが分かって。

というお話をスラスラと聞かせてくださるくらいには、セールスマン的に動いてくださっている(笑)

いやまぁ、これから伸びる産業に、と。医療機器もそうですよね。遠隔手術が実現できたら、と考えています。

そういうのって、僕ら単独ではできない動きなのでとてもありがたいんです。森田さんはじめ山梨県がやってくださっていることって、スタートアップでも民間企業でも、規模が大きかろうが小さかろうが難しい領域に対するアプローチだと思うんです。だから、自治体。つまりは政治側からアプローチをかけてくださるというのは、非常にありがたいと思いますね。

純粋にジザイエの技術が使えれば、多くの人の命が助かると思ったんです。だったら、どんどん使えばいいじゃんって。それが行動の動機ですよ。

山梨県の機動力とスタートアップがすべき努力

実際の案件につながる・つながらないはもちろんあるけど、僕らの社内リソースでは実現が難しいこともある。それよりも、いろんなところにアンテナを立てて、さらには自治体の力学の中でコミュニケーションのポイントの見立てを持って動いていただいている。この山梨県の機動力が本当にすごいと思っています。

ぶっちゃけ、マッチングって難しいんですよね。だから、たくさん鉄砲を打って、一つでも当たれば、みたいな感覚でやっています。

それはアンテナが立っていないとなかなかできないですよ。重要なのって、ある程度いろんなところにアンテナが立っている状態で、必要に応じて声をかけてもらうとか、機動的に動いてもらえていた方がやっぱり嬉しいなと思う。

今、支援ってものすごい数あるじゃないですか。本質的に必要なものってどこにあるんだろう。自治体や公的な機関にしかできないサポートってどこにあると思いますか?

スタートアップとして何がほしいかというと、やっぱりつないでいただけることが本当にありがたい。それがないと何をしなければいけないかというと、「ドアノック営業」ですよ。でも、これはスタートアップにとっては非効率。「ドアノック営業」をやるためにはそれなりの資本とリソースが必要なので、規模のある会社が同じことをやった場合にスタートアップとしては勝ち目がない。

スタートアップがレバレッジを効かせるという観点に立つと、効率性を持った営業や魅力的な事業戦略が必要となる。だから、自然ににいろんなところから話が舞い込んでくる状態にするというのが、一つの勝ち筋かなと思っています。

その意味では、一つのシーズがあって、プロダクトもある。さらにプロダクトは柔軟に横展開できる余地があるというジザイエさんはめちゃくちゃ自治体を使いこなしやすい立場ですよね。

僕らが意識しているのは、話し方。というのも、できるだけいろんなところに刺さりそうな話し方をしています。だから、スタートアップ側も努力すべきなんですよね。余白を残して、紹介していただきやすいように伝えるべき。

とはいえ曖昧すぎてもダメなので、具体的なイメージも必要。たとえば僕らでいえば、「重機の遠隔操作では必ず価値を出せます。でも広がりとしては医療、農業などにも広げていけます。これを建機じゃなくてドローンに置き換えればね」っていうストーリーを語る。1本の筋だけじゃなくて、余白の部分も示さないと、やはり紹介しづらいと思っていますから。

山梨県、どんなスタートアップに適していると思いますか?

僕が考えている山梨県の大きな価値は、プロダクトの製造拠点を県内に開設できるポテンシャルがあることです。それは山梨県が半導体をはじめとするものづくりにおける領域で、もともと自治体として実績があり、そういう土地柄という点も僕らが期待しているところです。

山梨のものづくりの歴史を誉めていただけるのは嬉しいですね。

地政学的に真ん中であることも間違いないので、そこにサプライチェーンの拠点を置けるのは価値がありますよね。リニアが通れば尚更です。今なら、そこに早めに拠点を構えておくことができる。だから、工場やプラントをつくることを計画の中に入れている会社さんにはすごくいいんじゃないかなと思います。