2025年2月27日(木)・28日(金)の2日間、山梨県とバ・アンド・コー株式会社は、全国のスタートアップを対象とした、山梨での経営合宿を支援する日帰りプログラム「おせっかい経営合宿」を開催しました。参加企業の希望に合わせた県内の会議スペースの選定や、県内企業との交流機会をプロデュースし、スタートアップの経営合宿を“おせっかい”した本企画。定員を超える応募者の中から採択された、スタートアップ企業19社が参加しました。

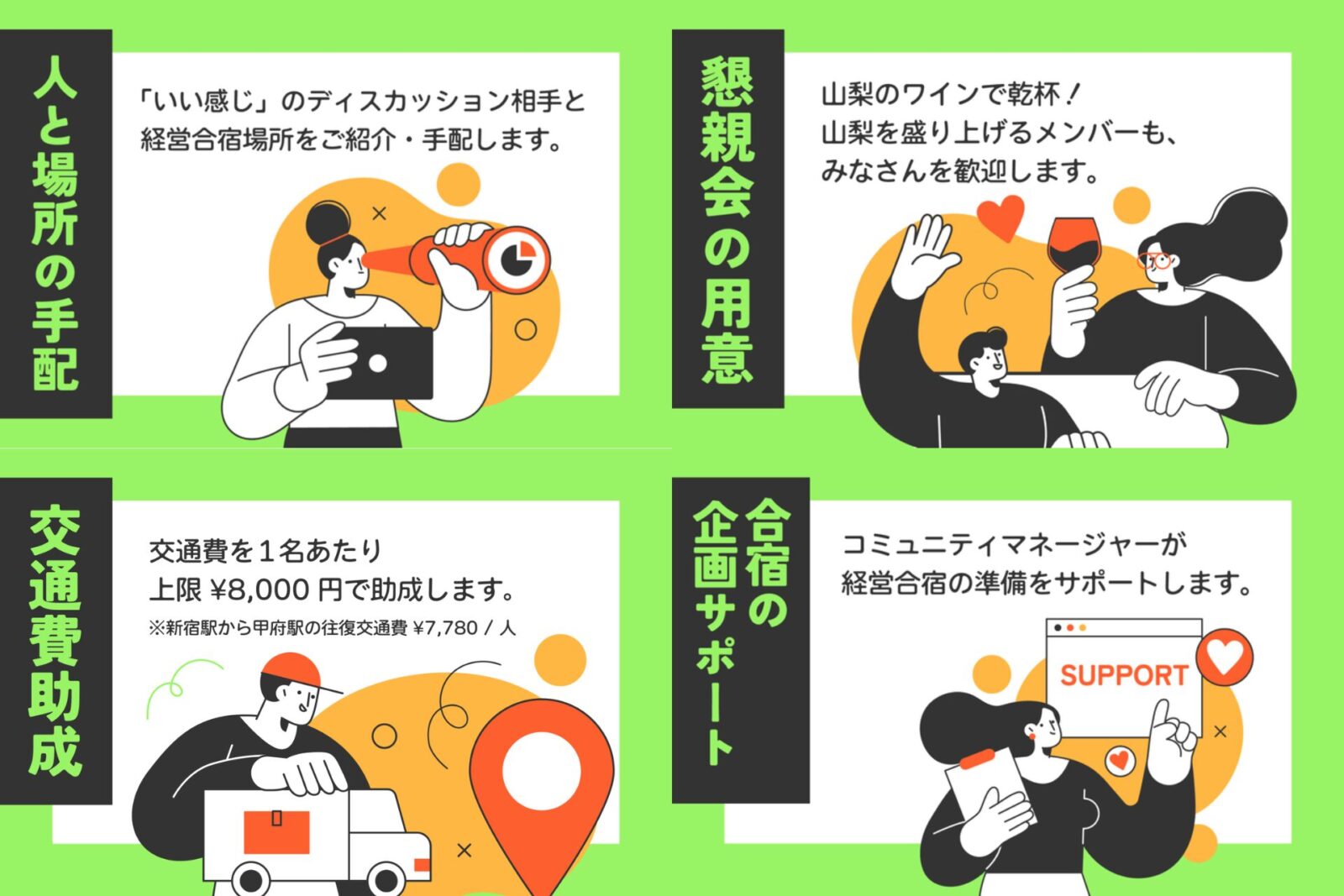

山梨県 産業政策部 スタートアップ・経営支援課はこれまでスタートアップのフェーズや課題に応じ、国内初となる行政主体の「資金調達サポート事業」やアクセラレーションプログラムの開催など、様々な支援を展開してきました。今回は、2025年11月に開業予定の「スタートアップ支援センター」の現場見学や、山梨で働く環境を体感し県内関係者と交流・ディスカッションを行うことで、一足早く現地のリアルな空気感を感じられる機会となりました。

この街ならではのスタートアップ支援の形が見えたような気がした2日間。少し暖かい早春の陽気の中、和やかに進行した経営合宿の様子を前後編でお届けします。

山梨の心地よい距離感

積極的にディスカッションを交わす参加者がいる一方で、じっくりとミーティングに向かう参加者がいたのも本企画の面白いところ。「普段は都心の喧騒に囲まれた中にいるので、落ち着いた環境で仕事ができるのはとてもありがたいです」と、充実した経営合宿を満喫している様子も印象的でした。

会場のひとつとなった、甲府駅南口から徒歩10分程に位置する銀座通り商店街のシェアスペース「TO-CHI」は、本屋が隣接する。書店員が滞在するスタートアップの傾向に合わせた本を特別にセレクトし、議論活性化をアシストする、TO-CHI限定の「おせっかい」も。

スタートアップ支援センターからも徒歩圏内の「icci KAWARA COFFEE LABO」は、今回お借りしたレンタルスペースの他、飲食店や瓦を使ったプロダクトブランド「icci KAWARA PRODUCTS」を手がける地域企業が運営しています。ここでは、ハンモックに座りながら社内会議をするというリトリートな環境を満喫しながら、終始リラックスした表情を浮かべる参加者もいました。

県庁所在地である甲府市は、歩いて回れる範囲内に公共の施設や商業ビル、飲食店などがまとまっているコンパクトシティながら、少し離れれば豊かな自然にも触れることができるエリア。中心部でも空間的に余裕があり、人と人とも程よい間隔が保たれています。じつは山梨の人は少しシャイな人が多いとしばしば言われるのですが、もしかしたら精神的にもこうした心地よい距離感を大切にする県民性があるのかもしれません。

地元のカフェでコーヒーをテイクアウトしたり、地元の方との交流や、近くのお城への観光、会議の合間を縫ってランニングで汗を流したりと、思い思いのリフレッシュ方法で山梨の街を楽しんでいました。

スタートアップ・ミーツ・ローカル

1日の行程を終えた夜は、甲府駅北口の甲州夢小路にあるトラットリア パキーノで懇談会が開かれました。長時間の経営会議や意見交換タイムを終え、充実した表情を浮かべていました。

「今日は1日ありがとうございました。会場には山梨県内で活躍する企業の方々もお招きしているので、ぜひカジュアルにご交流ください。」

山梨県スタートアップ・経営支援課 吉田さんの乾杯で賑やかに歓談がスタートします。山梨県を盛り上げる地元企業や、山梨県でスタートアップ支援をしている山梨中央銀行の方々をお招きし、山梨ワインなどのドリンクを片手に和やかな交流を楽しみました。

懇談会の途中には3分ピッチタイムも。スタートアップだけではなく県内企業の参加者が交互にマイクを握り、事業のPRや地域への想いを語ってくださいました。

出る杭は伸ばす

「山梨県の魅力を知れたし、現地の人と繋がることができて充実した滞在となった」

「スタートアップ支援は首都圏でも豊富にあるが、ここまで親身になって伴走してくれる行政はそう多くないので感動した」

「県内企業の方々との事業接点を前向きに探っていきたい。」

参加者からポジティブな感想が上がり、この日おせっかいに奔走したスタートアップ・経営支援課の皆さんも安堵の表情を浮かべます。

「僕自身、前職は全国に営業所を展開する福祉関係の企業に勤めていたんですが、在職期間中に東証1部への上場を経験したんです。だから急成長を遂げていくベンチャーやスタートアップ企業の苦労がわかるというか、個人的に共感する想いがあるんです。」

そう話す𠮷田さん。参加者との談笑を楽しみながら「できる限り彼らの立場に寄り添いつつ、山梨の経済活性に寄与できる支援をしていきたい。そのためにまずは県内企業さんと多く接点を持ってもらって、ともに持続的な事業を展開していける足がかりを見つけてほしいと思っています。僕は多分野の専門的な知識を持っているわけではありませんから、まずは人と人との橋渡しからでも力になっていきたいですね」と想いを語ってくれました。

古くから横のつながりを慮った経済活動を重視してきた山梨県においては、ビジネスシーンに関わらず知人からの「紹介」というものが非常に重要なカギとなる場合が多くみられます。社内会議タイムの際に、KEIPE代表の赤池さんから「山梨には新しいチャレンジを応援してくれる先輩がたくさんいる。起業した当初に競合相手だと思っていた人が、関わっていくにつれて共創の相手になっていった」というお話もしていただきましたが、この地域には一度仲間と認めるととことん面倒を見る、情に厚い人がたくさんいる。関係企業や行政と血の通った信頼関係を築いていくことも、継続的な事業成長には重要なポイントなのかもしれません。

加えて、山梨県 スタートアップ・支援課の森田さんは「出る杭は伸ばしていきたい」と想いを話します。

「県内の企業さんも、なかなか自分たちで自社の成長の糸口を見出せていない現状があるんです。それはもしかしたら、古くから横のつながりで経済を回してきたからこそ生まれる、『出る杭にならない』という姿勢がもたらしてしまった“無意識の停滞”とも取れるかもしれない。これはある意味仕方のないことだったのかもしれません。だからこそ、そういった風習に囚われずに成長を追い求めるスタートアップの皆さんから、どんどん新しい風を吹かせてもらいたいんです。」

森田さんから結びの挨拶が添えられ、経営合宿の全行程が終了しました。

「ここで働きたくなる仕事」を共に創ろう

様々な分野の事業を展開しているスタートアップがこの街を訪れた本企画でしたが、県との共創、県内企業との連携、山梨でのマーケット拡大など、参加者の目的はそれぞれ。それに対して、県や県内企業が抱える課題は至ってシンプルなのだと森田さんは言います。

「実は多くの問題の根本は共通して人材不足なんです。でも、新しいテクノロジーやサービスを活用すれば賄える業務があるだろうし、今までそこに割いていたリソースを新規事業へ回すことができる。しかし、そういったツールがあること自体を知らない地元の中小企業も多いと思うんです。こうした悪循環を解決するためにも、企業の課題にコミットできるスタートアップをマッチングさせていきたいですね。」

優秀な人材が首都圏に流出してしまうことを憂う声もしばしば聞かれますが、若い世代が先進的な技術やリテラシーを身につけても、企業側でそれらを発揮できる席を設けられていなければ、どうしたって優秀な人材は外に出て行ってしまう。「企業の成長を促しつつ、若年層が県内で就職したいと思えるような新しい分野の雇用機会を生み出していくためにも、スタートアップ企業がいい起爆剤になってくれることに期待を寄せています」と、森田さんは語気を強めます。

2日間を通して、県と参加者両者にとって非常に多くの実りがあった本企画。2022年の岸田内閣時に謳われた“スタートアップ創出元年“の声明から約2年が経つ今、山梨県に限らず各地でこうした支援事業が展開されていますが、この地域にはこの地域の風土や暮らす人のパーソナリティにマッチする、背丈に合った営みがあるのでしょう。そのひとつの試みとして企てたのが今回の「おせっかい経営合宿」でした。これからも様々な場所やコミュニティを育みながら、スタートアップ支援を実施していこうと思っています。

レポート前編はこちら

https://startup.pref.yamanashi.jp/loosenup/article/272/